| 元素 | |

|---|---|

1H水素1.0079471

|

|

| 基本的なプロパティ | |

|---|---|

| 原子番号 | 1 |

| 原子量 | 1.007947 amu |

| 要素ファミリー | 非金属 |

| 期間 | 1 |

| グループ | 1 |

| ブロック | s-block |

| 発見された年 | 1766 |

| 同位体分布 |

|---|

1H 99.985% 2H 0.015% |

1H (99.99%) |

| 物理的特性 | |

|---|---|

| 密度 | 8.988E-5 g/cm3 (STP) |

H (H) 8.988E-5 マイトネリウム (Mt) 28 | |

| 融点 | -258.975 °C |

ヘリウム (He) -272.2 炭素 (C) 3675 | |

| 沸点 | -252.9 °C |

ヘリウム (He) -268.9 タングステン (W) 5927 | |

| 電子特性 | |

|---|---|

| 殻あたりの電子数 | 1 |

| 電子配置 | 1s1 |

|

ボーア原子モデル

| |

|

軌道ボックス図

| |

| 価電子 | 1 |

| ルイス点構造 |

|

| 軌道可視化 | |

|---|---|

|

| |

| 電子 | - |

水素 (H): 周期表元素

概要

原子番号1、元素記号Hの水素は、宇宙で最も軽く最も豊富な元素であり、通常の物質の質量の約75%を占める。1s¹電子構造に由来する特異な性質を持ち、標準状態では無色無臭のH₂ガスとして存在し、密度は0.00008988 g/cm³である。水素は二重の化学的性質を持ち、正に帯電したH⁺イオンと負に帯電したH⁻水素化物イオンを形成する。1312.0 kJ/molの第1イオン化エネルギーは、すべての元素の中で電子1個あたりの最高値である。自然界にはプロチウム (¹H、99.98%存在比)、重水素 (²H)、放射性の三重水素 (³H) の3つの同位体が存在する。工業的用途はアンモニア合成、石油精製、新興の燃料電池技術に及ぶ。生産方法には水蒸気改質と電解分解が含まれる。

はじめに

周期表の1番目に位置する水素は、原子構造理論と量子力学的理解の基盤をなす。単一の陽子と電子からなる系は量子力学で厳密に解ける唯一の原子モデルであり、理論化学において基本的な存在である。内側の電子殻を持たない特異な電子構造により、他のすべての元素と異なる化学的性質を示す。1766年にヘンリー・カベンディッシュが「燃える空気」を単離したのが発見の始まりで、後にアントワーヌ・ラヴォアジエが水形成能力から「水素(水を生じる)」と命名した。現代の応用はハーバー・ボッシュ法によるアンモニア生産から先進的な燃料電池技術まで広がり、持続可能なエネルギー研究の最前線に立つ。

物理的性質と原子構造

基本的な原子パラメーター

水素の原子構造は、1s軌道を占有する1つの電子と単一の陽子核から構成される。1.007947 uの原子量は自然界の同位体の寄与を反映し、標準原子量は1.00784~1.00811 uの範囲である。1s¹電子配置により周期表で特異な位置を占め、電子を失ってH⁺となるか、電子を獲得してヘリウム型1s²構造のH⁻を形成するかの両方で希ガス構造を達成できる。共有半径は0.37 Å、ファンデルワールス半径は1.20 Åである。内側電子がないため有効核電荷の遮蔽効果は最小限で、価電子への核引力が強い。

マクロな物理的特性

常温常圧下で水素ガスは無色、無臭、無味である。標準状態における気体の最低密度は0.00008988 g/cm³である。相転移温度は極低温で、融点は-258.975°C (14.175 K)、沸点は-252.9°C (20.25 K)。融解熱は0.117 kJ/mol、蒸発熱は0.904 kJ/molである。分子状水素は三重項オルト形で常磁性、一重項パラ形で反磁性を示す。固体水素の結晶構造は低圧下で六方最密充填構造をとり、高圧下では面心立方構造に転移する。

化学的性質と反応性

電子構造と結合特性

1s¹電子配置により、水素は特異な結合特性を示す。共有結合では通常、単一電子を他の原子と共有する。二原子水素のH-H結合解離エネルギーは436 kJ/molで、化合物中の結合長は水ではH-Oが0.96 Å、メタンではH-Cが約1.09 Åなど大きく変化する。水素はp軌道を持たないためハイブリダイゼーション概念は直接適用されないが、多様な結合形態に参加する。酸素、窒素、フッ素などの高電気陰性原子と共有結合した際の水素結合形成能力は、水や生体分子の特異な性質に寄与する。

電気化学的および熱力学的性質

パウリングスケールで2.20の電気陰性度は炭素(2.55)とホウ素(2.04)の間に位置し、水素が共有およびイオン結合の両方に関与できることを反映する。1312.0 kJ/mol (13.6 eV) の第1イオン化エネルギーは裸の陽子H⁺を形成するために必要なエネルギーである。電子親和力データは水素が電子を受け入れて1s²電子構造の水素化物イオンH⁻を形成できることを示す。標準還元電位は反応条件により変化し、H⁺/H₂カップルは定義によりE° = 0.000 Vで、電気化学測定の基準となる。熱力学的安定性の解析では還元条件で分子H₂形成を好むが、酸性水溶液中ではH⁺形成が優先される。

化合物と錯体形成

二元および三元化合物

水素は周期表のほとんどの元素と広範な二元化合物系を形成する。金属水素化物にはNaHのようなイオン性化合物(H⁻)と遷移金属の金属結合特性を示す間隙水素化物が含まれる。共有水素化物には水(H₂O)、アンモニア(NH₃)、メタン(CH₄)など非金属との結合が含まれる。水素ハロゲン化物(HF、HCl、HBr、HI)はハロゲン族下方で酸強度が増加し、生成エンタルピーはHFで-273 kJ/molからHIで-26 kJ/molまで変化する。三元化合物にはアンモニウム塩(NH₄⁺化合物)や水和イオン結晶など、共有結合と水素結合の両方に関与する複雑系が含まれる。

配位化学と有機金属化合物

有機金属錯体では主にアゴスティック相互作用を通じて水素配位が起こる。C-H結合が金属中心に弱く配位する。末端金属水素化物は直接M-H結合を持ち、橋式水素化物はクラスター化合物で複数金属中心を架橋する。¹H NMR化学シフトは金属水素化物で通常-5~-25 ppmの範囲に現れ、有機プロトンより高磁場シフトする。振動分光ではM-H伸縮振動数は1800-2100 cm⁻¹で、有機C-Hの3000 cm⁻¹付近と区別される。有機金属水素化合物は石油精製や医薬品合成の水素化反応・C-H活性化メカニズムで重要な役割を果たす。

自然存在と同位体分析

地球化学的分布と存在比

水素は宇宙で最も豊富な元素で、通常物質の質量の約75%、原子数比では90%以上を占める。恒星内部の陽子-陽子連鎖反応で生成され、宇宙的豊富さを維持する。地球大気中では分子量が低いため宇宙空間への脱出が起こり、自由水素ガスは体積比0.00005%に過ぎない。地殻存在比は水(H₂O)、粘土鉱物、有機化合物に主に結合して約1520 ppmである。水素の地球化学的挙動は水和相と有機物への親和性が高く、水循環や生体代謝経路で同位体分別が発生する。

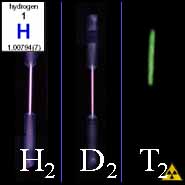

核特性と同位体組成

自然界には異なる核特性を持つ3つの水素同位体が存在する。プロチウム(¹H)は99.98%の存在比で、中性子ゼロの陽子1個から成る唯一の安定核である。重水素(²HまたはD)は陽子1個と中性子1個を含み、原子量2.01355321270 uで自然存在比は約0.0156%。核磁気共鳴特性は大きく異なり、プロチウムは核スピンI = 1/2、磁気モーメント+2.793核磁子、重水素はI = 1、+0.857核磁子である。三重水素(³H)は半減期12.32年の放射性同位体でベータ崩壊によりヘリウム-3になる。中性子相互作用の核断面積は同位体間で大きく異なり、重水素の中性子吸収断面積がプロチウムより小さいため、原子炉の減速材として利用される。

工業生産と技術的応用

抽出および精製方法

工業用水素生産の95%は天然ガスの水蒸気改質に依存する。メタンと水蒸気の反応(CH₄ + H₂O → CO + 3H₂)がニッケル触媒下800-900°Cで起こり、その後水ガスシフト反応(CO + H₂O → CO₂ + H₂)で収率が向上する。代替生産法には重質炭化水素の部分酸化、石炭ガス化、水電解分解がある。電解分解には大量の電力(約53 kWh/kg)が必要だが、半導体や電子機器用途の高純度水素が得られる。精製技術には圧力変動吸着、膜分離、低温蒸留が用いられ、99.999%超の純度を達成する。世界生産能力は7000万トン/年以上で、中国、北米、中東が主要生産地である。

技術的応用と将来展望

現在の水素用途は肥料生産のアンモニア合成に集中し、世界供給の約60%を消費する。石油精製では脱硫化・水素分解に利用され、燃料品質と収率を改善する。新興技術は燃料電池応用に焦点を当て、水素が酸素と電気化学的に反応して電力を生成し、副生成物は水のみである。プロトン交換膜燃料電池は自動車用途で60%超の効率を示し、出力密度は1 kW/Lに迫る。水素貯蔵は高圧ガス容器(350-700 bar)、液体低温貯蔵、固体金属水素化物系など課題が残る。経済性は水蒸気改質で1-3ドル/kg、電解分解で4-8ドル/kgの範囲で、再生可能エネルギーとの統合によりグリーン水素生産コスト削減が目指される。

歴史的発展と発見

水素が独立した物質として認識されたのは17世紀に酸-金属反応で発生する気体の調査から始まる。ロバート・ボイルは1671年に水素生成を観察したが、その元素的性質は認識しなかった。ヘンリー・カベンディッシュの1766-1781年の体系的研究により、「燃える空気」として特異な性質(極めて軽く爆発的に燃焼)が確立された。アントワーヌ・ラヴォアジエが1783年に燃焼実験から水生成を示し、「水素(ギリシャ語で水を形成する)」と命名。19世紀にはヨハン・バルマーが1885年に水素スペクトル線の経験式を提案し、ニールス・ボーアの1913年原子モデルで説明された。量子力学的記述は1926年にエルヴィン・シュレーディンガーが水素原子の波動方程式を解くことで完成し、現代原子物理学と化学の理論的基盤を築いた。

結論

周期表の最初の元素としての水素の位置は、化学・物理学における基本的重要性を反映している。1s¹電子構造と最小の核電荷が他のすべての元素と異なる特異な性質を生み出す。アンモニア合成から石油精製までの工業プロセスで確立された経済的価値に加え、燃料電池やエネルギー貯蔵システムの新興用途により、持続可能なエネルギーインフラの中心的存在である。今後の研究はグリーン水素生産法の改善、貯蔵技術の向上、水素の化学的多様性を活かした触媒応用の拡大を目指す。最も単純な原子系かつ複雑な工業化学品としての二面性は、多分野にわたる科学的探究と技術革新を継続的に駆動し続ける。

化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想