| 元素 | |

|---|---|

111Rgレントゲニウム2822

8 18 32 32 17 2 |

|

| 基本的なプロパティ | |

|---|---|

| 原子番号 | 111 |

| 原子量 | 282 amu |

| 要素ファミリー | 遷移金属 |

| 期間 | 7 |

| グループ | 2 |

| ブロック | s-block |

| 発見された年 | 1994 |

| 同位体分布 |

|---|

| なし |

| 物理的特性 | |

|---|---|

| 密度 | 23 g/cm3 (STP) |

H (H) 8.988E-5 マイトネリウム (Mt) 28 | |

| 化学的性質 | |

|---|---|

| 酸化状態 (あまり一般的ではない) | (-1, +3, +5) |

| 原子半径 | |

|---|---|

| 共有結合半径 | 1.21 Å |

H (H) 0.32 フランシウム (Fr) 2.6 | |

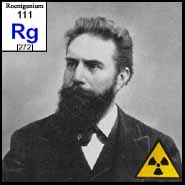

ローエンチゲニウム (Rg): 周期表の元素

要約

ローエンチゲニウム(記号 Rg、原子番号 111)は6d遷移金属の第9番目のメンバーであり、第11族元素で知られている最も重い元素である。この合成超重元素は極度の放射性を持ち、安定同位体は存在せず、イオン衝撃技術による実験室合成が必要である。最も安定な確認済み同位体282Rgの半減期は130秒であるが、未確認の286Rgは約10.7分の半減期を持つ可能性がある。理論計算により、ローエンチゲニウムは銅、銀、金と類似した化学的性質を示すと予測されるが、相対論的効果による明確な違いも存在する。元素は貴金属の特性を示し、+3および+5の安定な酸化状態を持つと予測されており、6d軌道の相対論的不安定性が高酸化状態の形成を促進する。

はじめに

ローエンチゲニウムは周期表の第11族の終端元素として原子番号111に位置し、超重元素研究における重要なマイルストーンを示す。X線の発見者であるヴィルヘルム・レントゲンに敬意を表して命名されたこの元素は、現代核化学における挑戦と成果を象徴する。電子配置は[Rn] 5f14 6d10 7s1で、金の最重同族体でありながら、理論的に予測される第11族化学との類似性と顕著な違いが存在する。高温融合反応のみで合成されるローエンチゲニウムは、極めて希少で半減期が短いため実験的特性評価は困難である。しかし、理論的研究により周期表の限界における相対論的効果の影響が明らかになっている。

物理的性質と原子構造

基本的な原子パラメータ

ローエンチゲニウムの原子番号は111で、周期表第7周期に位置し、電子配置は[Rn] 5f14 6d10 7s1と予測される。原子構造にはスピン軌道相互作用による7sおよび6d軌道への相対論的効果が顕著である。理論計算では原子半径は約114 pmで、金の144 pmと比較して相対論的収縮が見られる。価電子が受ける有効核電荷は5f殻による不完全遮蔽で極値に達し、外側電子の結合エネルギーが増大する。第1イオン化エネルギーは約1020 kJ/molで、ラドン(1037 kJ/mol)に近い値を示し、第2イオン化エネルギーは約2070 kJ/molで、銀と同様な値である。

マクロな物理的特性

ローエンチゲニウムは密度22-24 g/cm³の貴金属として予測されており、オスミウムの22.61 g/cm³を超える可能性がある。軽い同族体が面心立方構造を取るのに対し、相対論的効果による電子分布の変化から体心立方結晶構造を形成すると理論的に示唆される。金属結合は6d電子の非局在化によるが、第11族軽元素よりd軌道の関与が大きい。同位体の短寿命により融点・沸点の計算は困難だが、第11族の傾向から金より低値と推定される。比熱容量や熱伝導率の実験的決定は合成量の制限により未達である。

化学的性質と反応性

電子構造と結合特性

ローエンチゲニウムの化学的性質は、特に6d軌道の不安定化と7s軌道の安定化による相対論的効果の影響が顕著である。これらの量子力学的現象により、6d電子の化学結合への関与が強まり、第11族軽元素より高酸化状態を形成しやすい。+3および+5の酸化状態が安定で、+3が最も熱力学的に有利である。+5酸化状態は金(V)化合物より安定性が高いが、Rg(I)はCu(I)、Ag(I)、Au(I)の重要性とは対照的に熱力学的に不利である。相対論的収縮による軌道重なりの増加により、金属-リガンド相互作用は古典的スケーリングを超える強度を示す。

電気化学的および熱力学的特性

電気化学的計算により、金と比較してローエンチゲニウムの貴金属性が強まり、Rg³⁺/Rgの標準電極電位は1.9 V(Au³⁺/Auは1.5 V)と高い。この還元電位の増大は、金属形態の熱力学的安定性を反映する。ポーリングの電気陰性度は金に近いが、有効核電荷の増加によりやや高値である。第1・第2イオン化エネルギーの差(約1050 kJ/mol)は、酸化による軌道再構築を示唆する。電子親和力は約1.6 eVで、金の2.3 eVより低く、陰イオン形成の困難さを反映する。標準還元電位の理論値は、同位体生成技術の進展を待つ実験的検証が必要である。

化学化合物と錯体形成

二元および三元化合物

理論的研究により、ローエンチゲニウムはフッ素や酸素等の高電気陰性元素との二元化合物形成が可能と予測される。六フッ化物RgF₆²⁻は、6d軌道の関与増加により銀の同様な錯体より安定性が高い。二元フッ化物Rg₂F₁₀は、既知のAu₂F₁₀と類似し、常温で分解に耐えると計算される。フッ素との高酸化状態化合物RgF₇は、金のヘプタフルオライドとは異なり真の7価化合物となる可能性がある。酸化物ではRg₂O₃が最も安定で、酸化条件により高酸化物も形成可能である。硫化物やセレン化物は理論的に存在可能だが、貴金属性により高温合成が必要とされる。

配位化学と有機金属化合物

ローエンチゲニウムの配位化学は、満充6d軌道からの電子密度供与を受けるリガンドとの結合を好む。シアニド錯体[Rg(CN)₂]⁻は、冶金抽出に用いられる金錯体と同等の理論的安定性を持つ。水溶液中では[Rg(H₂O)₂]⁺が形成され、Rg-O結合距離207.1 pmから金属-リガンド相互作用のイオン性が示される。アンモニア、ホスフィン、硫化水素の配位も可能で、軟硬酸塩基則に基づき軟リガンドのRg⁺への親和性が増大する。配位数は2-6でリガンドサイズと電子要件により変化する。一酸化炭素やアルケン等のπ受容リガンドは、シナジスティックσ供与およびπ逆供与で安定錯体を形成するが、同位体供給の制限により実験検証は困難である。

自然存在と同位体分析

地球化学的分布と存在比

ローエンチゲニウムは全ての同位体が不安定で半減期が極めて短いため、地球上に天然存在しない。超重元素生成に必要な中性子束密度は恒星核融合では達成されず、宇宙での存在も無視できる。中性子星衝突イベントの理論モデルでは超重核の瞬間的生成が示唆されるが、急速な崩壊により蓄積は不可能である。地殻には検出可能なRgは存在せず、全ての原子は粒子加速器施設での人工合成による。地球化学的挙動は理論的だが、第11族化学に基づく硫化物鉱物への親和性が予測される。

核特性と同位体組成

質量数272、274、278-283、286の9種のRg同位体が合成されたが、283と286は未確認である。全ての同位体はアルファ崩壊または自発核分裂で崩壊し、半減期はミリ秒から分単位まで多様である。最も安定な確認済み同位体²⁸²Rgは130秒の半減期を持ち、主にアルファ崩壊でダブニウム-278へ変換する。未確認²⁸⁶Rgは約10.7分の半減期で「超重元素安定島」の近接性を示唆する。核結合エネルギーは質量数282で最大となり、中性子豊富な同位体の安定性増大を反映する。崩壊系列はアルファ崩壊の連鎖でアクチノイド系列の重元素へ至る。中性子数172近傍のマジックナンバー効果により、この領域の超重核で半減期増大の理論的裏付けが得られる。

工業生産と技術応用

抽出および精製方法

ローエンチゲニウム合成は、重イオン加速器施設での高温融合反応に依存し、特に²⁰⁹Biターゲットへの⁶⁴Niイオン衝撃で生成される。²⁰⁹Bi + ⁶⁴Ni → ²⁷²Rg + nの反応は極めて断面積が小さく、実験ごとに数原子しか生成されない。検出には反跳分離技術とアルファ分光法が用いられ、崩壊特性で同位体を識別する。GSI SHIP(重イオン反応生成物分離装置)が主要施設で、磁場と電場で生成核をビーム背景から分離する。生産効率は非常に低く、連続運転数日で1原子生成される程度である。巨視的精製法は存在せず、個別原子の生成と検出のみ可能である。今後の生産効率向上には加速器技術とターゲット設計の最適化が期待されるが、核反応の根本的制限が生産量を束縛する。

技術応用と将来展望

現状の応用は核物理および原子物理研究に限定され、極度の希少性と短寿命により実用技術は存在しない。主に超重元素化学と核構造理論モデルの検証に用いられる。予測される「安定島」に近い長寿命同位体が合成されれば、将来の応用可能性が開ける。十分な量が得られれば、貴金属特性と化学的性質を活かした特殊触媒プロセスが考えられる。極度の密度から特殊材料応用も理論的に可能だが、生産技術と同位体安定化の大幅な進展が前提である。相対論的効果の化学結合および電子構造への影響の研究は、関連重元素化学への基礎的知見を提供する。現状の生産コストは原子あたり数十億円を超えるため、商業開発は現実的ではない。

歴史的発展と発見

ローエンチゲニウムの発見は、アクチノイド系列を超える核安定性理論から始まる20世紀中葉からの超重元素研究の集大成である。1986年にドゥブナの合同原子核研究所で²⁰⁹Bi + ⁶⁴Ni反応による初期合成試みは成功しなかった。1994年12月8日、ドイツのダルムシュテット近郊GSI重イオン研究センターでシグルド・ホフマン氏率いる国際チームが²⁷²Rgのアルファ崩壊特性で3原子を検出。2001年にIUPAC/IUPAP合同作業部会が証拠不十分と判断し、2002年の再実験で追加3原子の検出が確認された。2003年に正式認定され、2004年11月に物理学者ヴィルヘルム・レントゲンの功績を称え「ローエンチゲニウム」の名称がIUPACで承認された。暫定名称Unununium(Uuu)は形式的名称として使用されたが、科学界では「元素111」と呼ばれることが多かった。その後の研究で同位体系列の拡張と核特性の理解が進み、超重元素合成のマイルストーンとなった。

結論

ローエンチゲニウムは天然元素を超える周期表の拡張における顕著な成果であり、人類が核安定性限界に挑む能力を示す。第11族最重元素としての位置は、相対論的効果が化学的性質に与える影響を明確にし、電子構造理論と結合モデルへの重要な洞察を提供する。合成量と同位体不安定性により実用応用は未開だが、理論化学は新奇反応性と材料特性の可能性を示唆する。「安定島」近傍の長寿命同位体合成が進めば、理論予測の実験的検証と新たな化学研究が可能となる。発見は高度な核物理、検出技術、国際協力の融合を象徴する。加速器技術と理論モデルの進展により、ローエンチゲニウムは原子物質の究極的限界と核安定性を支配する基本的力の理解に継続的に貢献するだろう。

化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想